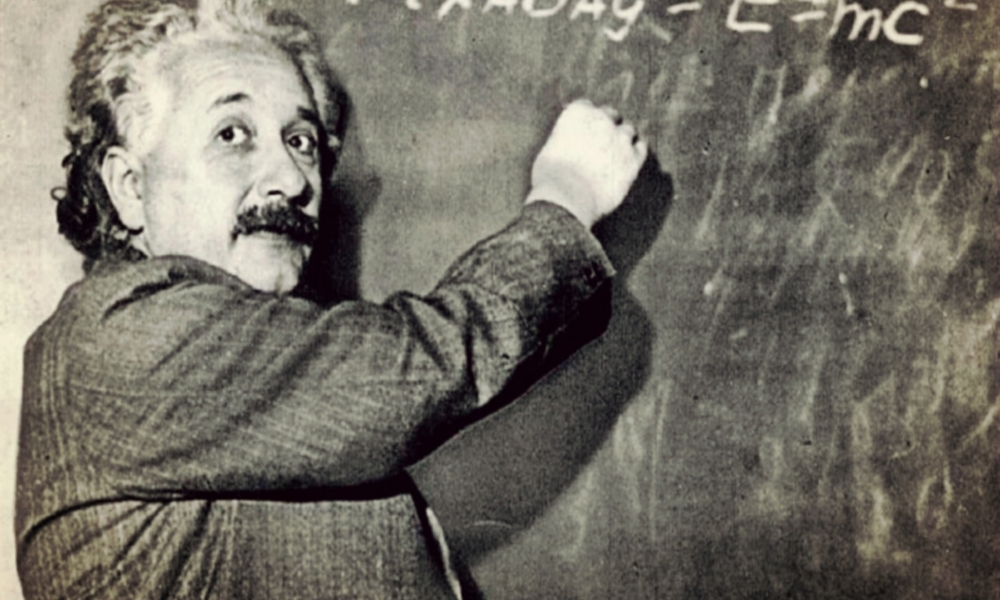

「相対性理論」と聞くとなんだか難しいイメージはありませんか?ですが、アインシュタインはそんなに難しいことは言っていないのです。今回は、「相対性理論」の中でも「特殊相対性理論」の「光の速度」について、中学生でも分かるようにやさしくお話していきます。

「相対性理論」ってよく聞くけど、中身は難しそうだし、よく分からないなあ。

「相対性理論」という言葉を聞いたことのない人の方が少ないでしょう。でも内容を知っているか、といえばあやふやな方が多いのではないでしょうか?

アインシュタインが発表した「相対性理論」には「特殊相対性理論」と「一般相対性理論」があります。

今回は、「特殊相対性理論」について、分かりやすく解説します。

相対性理論の「相対」とは?

今回は、「特殊相対性理論」のお話ですが、この言葉がなんだか難しそうに見えますね。

「特殊」とは「ふつうとは違って特別なこと」という意味です。では何が「特殊」なのか?

「特殊相対性理論」は、「観測者が一定の速度で、真っすぐ運動しているか、または静止しているとき」に成り立つ理論です。

この「特殊」な場合にだけ当てはまることなので、「特殊相対性理論」というのです。

では、「相対」とはどういうことでしょうか?

はじめにこの「相対」についてお話しします。

「速さ」は「相対的」に変わる?

アインシュタインは言います。「速さは相対的に変わる」これはどういうことでしょうか?

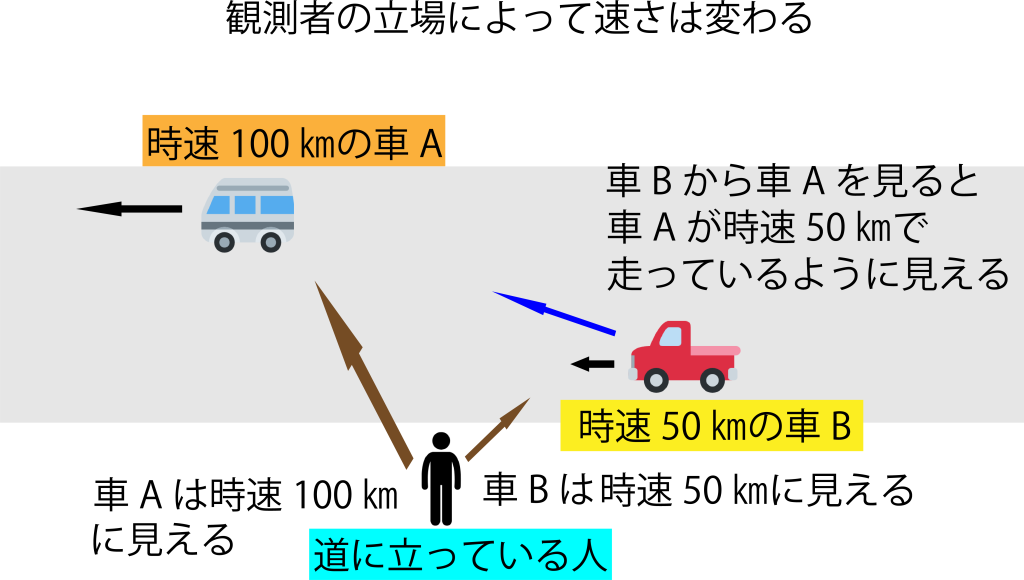

車Aが時速100㎞、車Bが時速50㎞で走っているとしましょう。

道に立っている人が、車Aを見ると時速100㎞で走って見えます。車Bを見ると時速50㎞で走って見えます。当たり前ですね。

でも、車Bから車Aを見ると、今度は車Aが時速50㎞で走っているように見えるのです。

反対に車Aから車Bを見ると、時速50㎞でバックしているように見えるでしょう。

また、車Bが時速100㎞までスピードを上げて、車Aを見ると車Aは止まって見えるでしょう。

つまり、「止まっている人」が見た自動車の速度と、「動いている人」から見た自動車の速度は、違って見えるのです。

このように、観測している人の「立場」によって、速度は変わります。速度は「相対」的に変わるのです。

「相対」の反対語は「絶対」です。速度は決して「絶対的」ではなく、観測者の対場によって「相対的」に変わるのだ、というわけです。

これが「相対性理論」の「相対」です。

光の速さは「絶対」?

では、光の速さはどうなのでしょうか?やはり「相対的に」速度は変わるのでしょうか?

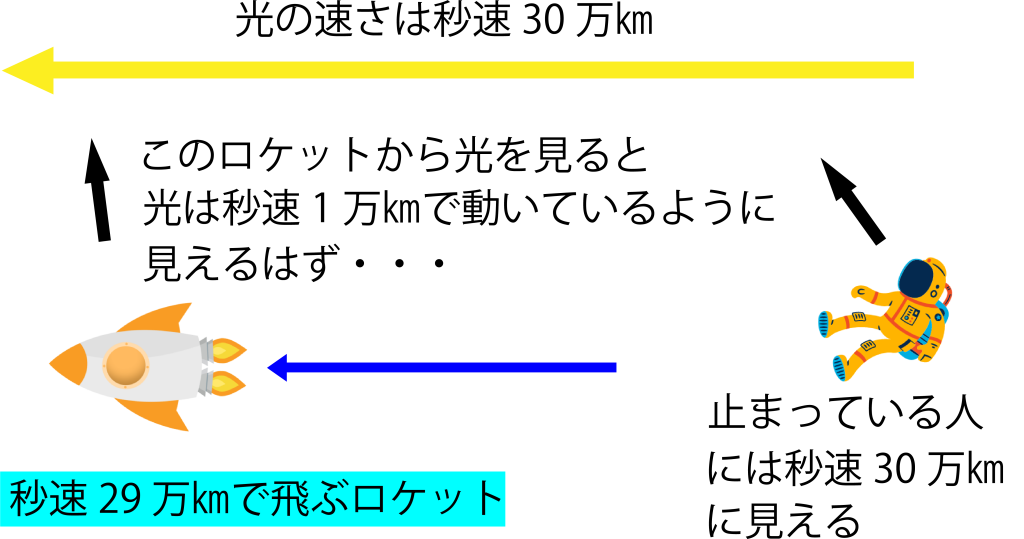

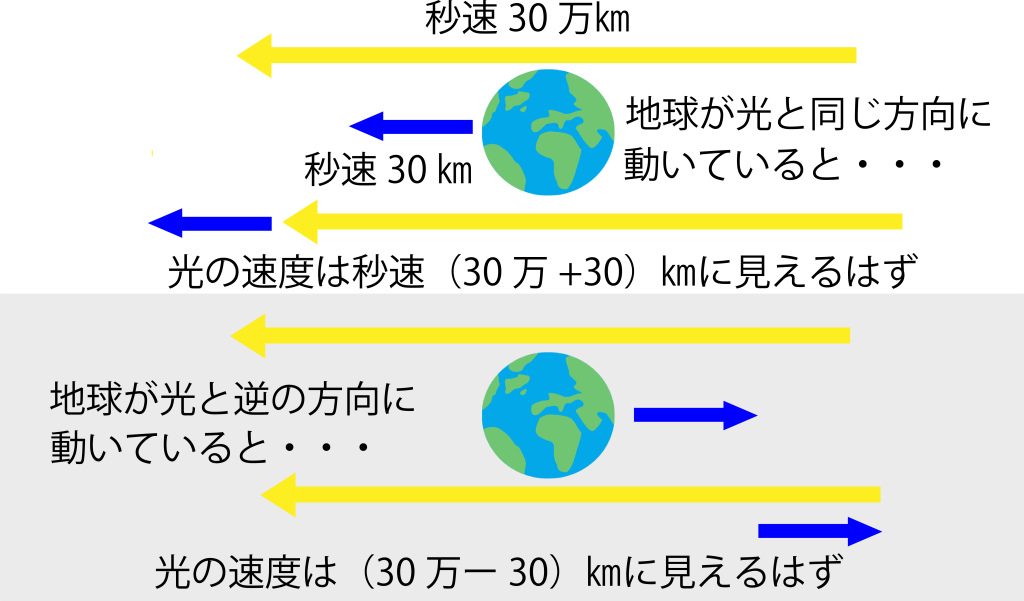

先ほどの「車の例」のように、止まっている人から光を見ると、秒速30万㎞で動いて見えます。

では、秒速29万㎞で飛んでいるロケットから光を見ると、やはり秒速1万㎞で動いているように見えるのでしょうか?

答えは「NO」です。

秒速29万㎞で飛んでいるロケットから光を見ても、光は変わることなく秒速30万㎞で動いて見えるのです。

どうしてこんなことが分かるの?こんなに速いロケットもないのに。

確かに、上の図のようなことは不可能ですね。でも実際に実験してこのことを証明した人がいるのです。

では、次に光の速さを調べた実験についてお話します。

マイケルソンとモーレーの鏡の実験

ここからは、アメリカの物理学者マイケルソンとモーレーが行った、光の速さの実験についてお話します

私たちも動いている?

私たちが、立ち止まって光を見たらなら、光が秒速30万㎞で動いて見えるのは当たり前と言えます。

ですが、先ほどのロケットほどではなくても、私たちも常に動いているのです。光の速度が「相対的に」変わるのなら、私たちが光を見ると秒速30万㎞には見えないはずなのです。

これはどういうことでしょうか?

私たちが立ち止まっているときは「静止」していると思いますよね。

でもこれは「地球上」で静止しているということで、「宇宙空間」に対して「静止」しているわけではありません。

地球は太陽の周りを公転していることは知っていますね。その速度は秒速30㎞です。(30万㎞ではありません)

私たちは地球上では「静止」していても、「宇宙」から見れば、秒速30㎞で常に動いているのです。

だから何?ということなんですが、私たちが動いているなら、先ほどの車の話からすると、光の速度は違って見えるはずなのです。

地球の公転の速度は、光の速度の1/10000でしかありません。ですから光の速度が変わるといっても、ほんの少しの差でしかありません。

ですが、このわずかな違いが出るのか? それを実験した人たちがいたのです。それがマイケルソンとモーリーという科学者です。

鏡を使った実験

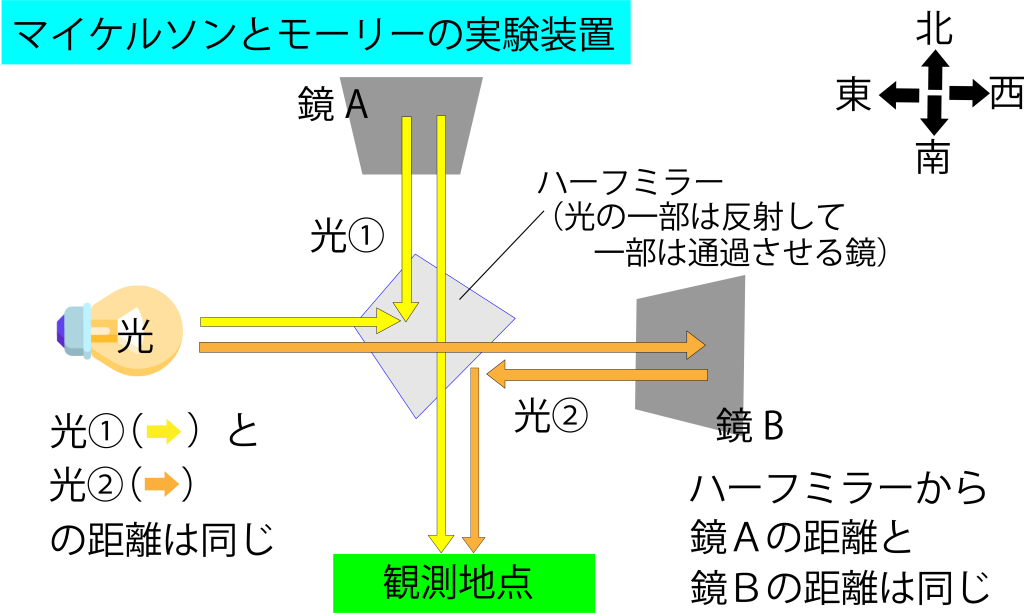

2人は上のような装置を作り、光の向きによって光の速さが変わるか実験しました。

ハーフミラーから、鏡Aと鏡Bの距離は全く同じです。

※ハーフミラーとは光の一部を反射し、一部を通過させる特殊な鏡です。

ですから光①も光②も進む距離(矢印の長さ)も全く同じです。

もし光の向きが違っても同じ速さになるなら、2つの光は「同時」に観測地点に到着しますが、

もしその向きに投資よって速さが変わるなら、2つの光は同時には到着しません。

先ほど言ったように、地球は動いているので、光の速さに変化があるはずだからです。

さて、この実験の結果はどうなったでしょうか?

南北に進んだ光も、東西に進んだ光も、「同時」に観測地点に到達したのです。

このことから、「観測者が動いてとしても、光の速さは変わらない」ということが分かるのです。

絶対空間・絶対時間は存在しない?

では、なぜ光の速度だけが一定なのでしょうか?

アインシュタインはこの疑問に、私たちには考えつかないような答えを出したのですが、

その答えの前に、「絶対空間」「絶対時間」についてお話します。

私たちは「絶対空間」「絶対時間」の中で暮らしている、と思っています。

では「絶対空間」とは何でしょう?

上の動画のように、トンネルの中を走るとしましょう。

この自動車のスピードがとてつもなく速くなっても、また、自動車から降りて歩いてトンネルを拭けようとしても、トンネルを抜ける時間は変わっても、トンネルの長さ自体が変わることはありませんよね。

このように、過去から未来まで、何にも影響を受けずに存在する空間を「絶対空間」と言います。

では、「絶対時間」とは何でしょう?

時間の進む速さは、どこでも同じだと思うのが普通です。

上の図のように、地球上でも、猛スピードで飛んでいるロケットの中でも、月の上でも、時計の針は同じ速さで動きます。

誰にとっても同じように進んでいく時間のことを「絶対時間」と言います。

私たちの日常においては、この「絶対空間」「絶対時間」は当たり前で「常識的なこと」ですね。

ですが、この世が「絶対空間」「絶対時間」であるなら、光の速度が誰から見ても一定である、ということはやはり「変なこと」なんです。

先ほどの自動車の話のように、観測者の立場によって光の速度も違って見えなければならない。

でも、マイケルソンとモーレーの実験により、「光の速さは観測者の立場に関係なく一定である」ことが分かってしまった。

※この実験結果には、一切の間違えはありません。

では、なぜ光の速さだけが一定なのか?

普通の人ならこう考えるでしょう。

光だけが特別なものだからじゃない?

実験の仕方が悪かったんじゃない?

ですが、アインシュタインはこう考えたのです。

光の速度が一定なのは間違いない。間違っているのは「絶対時間」「絶対時間」という考え方の方だ。

光の速度が一定になるように、「空間」や「時間」の方が変化するのだ、とアインシュタインは考えました。

この世の空間も時間も「絶対的に変わらない」のではなく、「光が一定の速度に見えるように」空間や時間が変化するのだ、というわけです。

普通なら、「絶対空間」「絶対空間」という「常識」を否定することはしません。ですがアインシュタインはこの「常識」のほうを否定したのです。

この辺が、「アインシュタインは20世紀最大の科学者だ」と言われるゆえんです。

と、ここまで、「相対とは何か?」「光の速度の不思議」についてお話してきました。

これは「特殊相対性理論」の入り口でしかありません。不思議な正解はまだまだ続きます。

今回の記事で「相対性理論」に興味を持った方は、是非この続きも読んでみてくださいね。

※相対性理論は難しくないPart2 「時間の不思議」について知りたい方はこちら

おしまい

コメント