女性なら一度はダイエットに挑戦した人は多いでしょう。ですがダイエットをすると、かえって太ってしまうとしたらどうしますか?今回は、ダイエットに潜む「落とし穴」についてお話します。

※今回の記事は、光文社新書・永田俊彦さん著「ダイエットしたら太ります。~最新医学データが示す不都合な真実~」を参考にしたものです。

あの服着たいから、もっとやせなくちゃ💦

私の友達、細くてきれいなのよねえ。あんな風になりたいなあ。

このような理由で、ダイエットしようとする人は多いでしょう。

ですが、「ダイエットしたら、かえって太る」「ダイエットには意味がない」としたら、どうしますか? それでもあなたはダイエットしたいですか?

ダイエットしたらかえって太ってしまう理由は以下の2つです。

- 食欲をコントロールできなくなる

- 太りやすい体質になってしまう

どういうことなのか詳しくお話していきます。

食欲のコントロールができなくなる?

食欲は、私たちの生命をする上で、最も重要な欲求の一つです。

ダイエットするとなると、「食べたい」という欲求を、自分の「意志」で抑え込み、体重を減らそうとします。

ですが、何日も睡眠不足が続けば、ある瞬間にガクッと眠りに落ちてしまいますね。

それと同様に、ほんの少ししか食べない状態が続けば、ある瞬間に食べものを口にしたとたん止まらなくなってしまう、ということが起きます。

「食欲をコントロールしようとすることで、かえって食欲がコントロールできなくなる」

このことは、カナダの研究者が1985年に発表して以来、多くの研究がなされてきました。

これらの研究により、

生理的な食欲のサインに従わずに、「意志」によってコントロールしようとすると、体に備わっている正常なコントロール機能がうまく機能しないこと、

摂食障害を発症するリスクが高まることが分かってきています。

つまり、本来私たちに備わっている「食欲のコントロール機能」が、ダイエットによって、機能しなくなる、ということなのです。

では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか?

グレリンの働きとは?

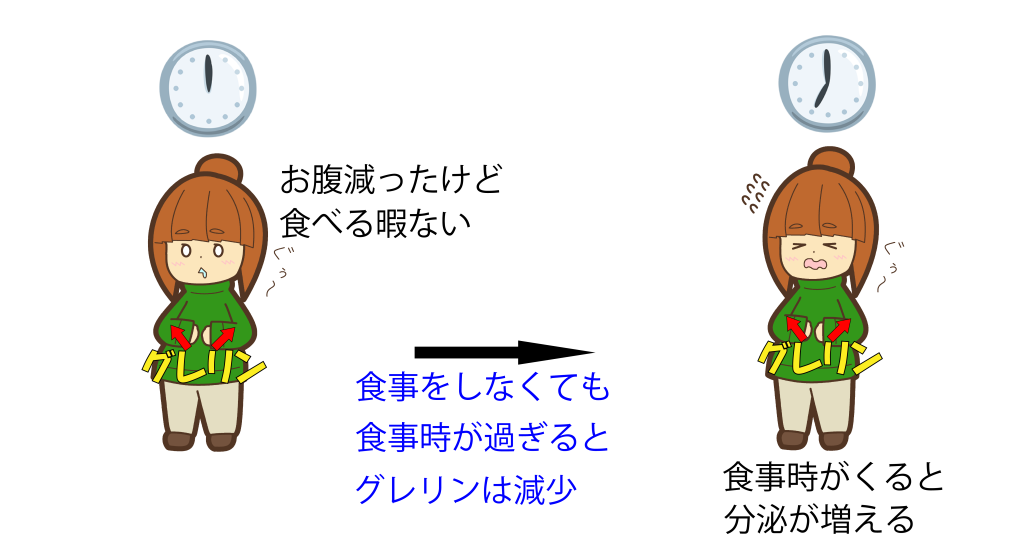

たいてい私たちは、食事時になるとお腹がすきます。「腹時計」という言葉があるように、「お腹が減ってきたなあ」思ったら12時くらいだったり、夜の6時~7時くらいになるとお腹が減ったりしますね。

ですが、忙しくてお昼が食べられなくても、いつの間にか空腹感がなくなったりすることがありませんか?

このようなことが起こるのは、胃から分泌される「グレリン」というホルモンの働きによるものです。

お昼頃になると、グレリンの分泌が多くなり「お腹が減った」と感じます。

そして、食事をして満腹になると、その分泌量は減少します。

ですが、忙しいなどの理由で、食事ができなくても、時間がたてば、グレリンの分泌量は減って、空腹感を感じなくなります。

そのため、私たちはいつまでも空腹感を感じなくても済むことになります。

そして、夕食の時間が近づくと、またグレリンの分泌は多く「お腹が減った」と感じます。

なぜこのようなことが起こるのかというと、グレリンは、空腹だから分泌されるのではなく、私たちの食事のタイミングに合わせて、分泌量を調整しているからです。

規則正しい生活をしている場合、毎日同じ時間に食事をするので、空腹になる時間も、満腹になる時間も同じです。

そのパターンが、脳に刻まれて、グレリンの分泌量のパターンができあがります。

実際に、長崎大学の研究では、不規則な食事をしていた人が、2週間にわたって毎日同じ時間に食事をするようにしたら、グレリンの分泌が、その食事時間に合わせて増減することが分かりました。

これが、ダイエットにより、お昼を抜く、夕食はあまり食べない、など「不規則な食生活」を送ると、

グレリンの分泌のパターンが崩れ、空腹感・満腹感がうまく感じられなくなる、ということが起こるのです。

血糖値とインスリンの働きとは?

絶食状態にあっても、血液中にグルコース(ブドウ糖)を投与することで、空腹感は消えます。

空腹感・満腹感は、血糖値(血液中のグルコース濃度)によってもコントロールされているからです。

お腹がすいたことを「血糖値が下がった」と言ったりしますね。

私たちは、血糖値が下がると、空腹感を感じ、血糖値が上がると満腹感を感じます。

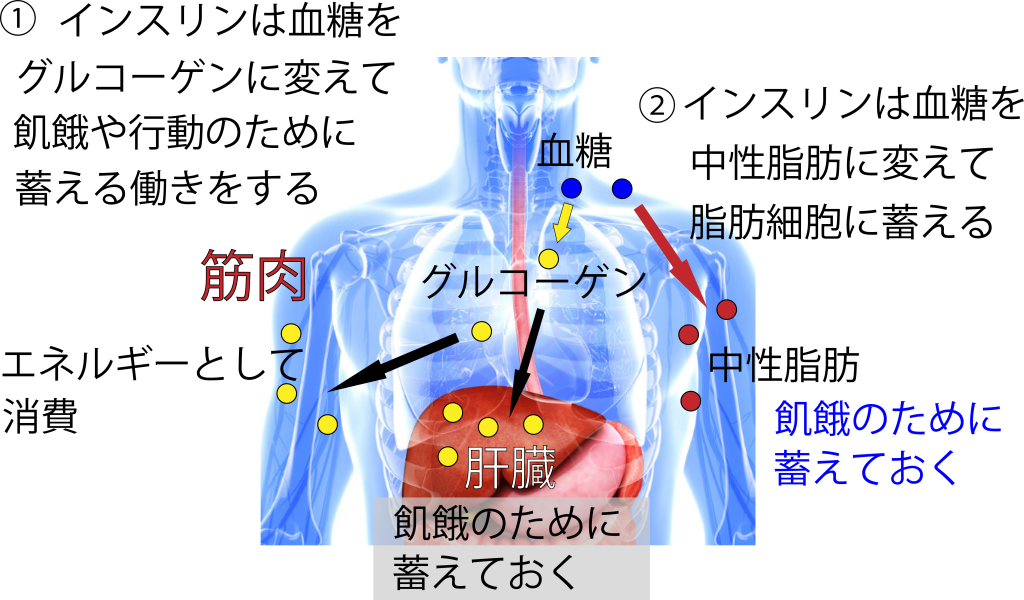

そして、この血糖値を調整しているのが「インスリン」です。

下の図のように、インスリンは血糖を、グルコーゲンや中性脂肪に変えて、肝臓や筋肉に蓄える働きがあります。

このインスリンの働きにより、上昇した血糖値は、食事から2時間ほどで、元の値に戻ります。

このとき、私たちは空腹でも満腹でもない状態です。

ですが、「さっき食べたばかりなのに、なんだかお腹が減ったなあ」と感じて、また食べてしまうことがありますね。

どうしてこのようなことが起きるのでしょうか?

これは、非常に空腹で、極端に血糖値が低いときに、麺類やご飯、お菓子など、容易に血糖値が上昇するものを食べた時に起こります。

つまり、ダイエットで、非常に血糖値が下がっている所に、空腹を我慢できず、ご飯を食べた、という場合にあてはまります。

急激に血糖値が上昇すると、それを下げようと、大量のインスリンが分泌されます。

大量のインスリンによって、血糖が処理され、急激に血糖値が下がることにより、さっき食べたばかりのはずが、お腹が減ったと感じてしまうのです。

インスリンは、血糖値を下げる唯一の物質であり、私たちを「飽食」から守ってくれる重要な仕組みです。

ですが、インスリンの分泌が過剰になれば、本来の働きを果たすことができなくなります。

レプチンの働きとは?

レプチンは、脂肪細胞から分泌される物質です。血液中のレプチン濃度が低い時は「空腹感」を感じ、濃度が高い時は「満腹感」を感じます。

レプチンは、満腹感を感じさせて食欲を抑え、エネルギーの消費を促します。

そして、体脂肪量を脳に伝えて、その量が一定になるよう調整することで、私たちを「肥満」から守っています。

レプチンは、脂肪細胞から分泌されるので、太って脂肪が多くなると、その分泌量も増えます。

レプチンの分泌量が増えれば「満腹感」を感じるので、あまり食べなくなるはずなのです。

さらに、エネルギーの消費も促してくれるはずです。

そうなれば、太っていてもレプチンの作用によって、「自然に」痩せられそうなものです。

ですが、そうはならないのです。

それは、「肥満」になると、レプチンの働きが低下してしまうからです。

レプチンの「効き」が悪くなってしまうのです。

これを「レプチン抵抗性」と言います。

この「レプチン抵抗性」によって、太れば太るほど食欲が抑えられず、エネルギーも消費できない、という悪循環に陥ります。

では、ダイエットの結果、やせて脂肪細胞が減るとどうなるでしょうか?

短時間で極端に脂肪細胞が減れば、分泌されるはずのレプチンの量も激減します。

そうなれば、いくら食べても「満腹感」が感じられず、食欲が抑えられなくなる危険性があるのです。

脂肪を落とすためにダイエットをした結果、脂肪と共にレプチンが減り、食欲が抑えられなくなる。

食べ過ぎて、また太ったら、レプチンの「効き」が悪くなって、さらに食欲が抑えられない。

食欲をコントロールしようとしたら、かえってコントロールが効かなくなってしまう、ということが起こるのです。

ここまでのまとめ

以上、「グレリン」「インスリン」「レプチン」の働きについてお話しました。

本来、これらのホルモンは、私たちの体が「健康体」でいられるように作用するものです。

ですから、極度の空腹になったり、不規則な食生活にならなければ、これらホルモンは「正常に」機能します。

ところが、ダイエットをして「飢餓状態」だと脳が判断すると、食欲を抑えるはずのホルモンの機能は、エネルギーを節約して、貯め込もうとする方向へとシフトします。

基本的に、私たちに備わっている「機能」は、いかに生き残るか、ということなのです。

人類の誕生から、そのほとんどの歴史は「飢餓」との戦いだったと言われています。

ですから、私たちには食糧不足に対する機能は発達していても、食料過多には対処できないのです。

体内のホルモンは、飢餓から生き残れるように用意された「防衛装置」なので、何かとエネルギーを取り入れる方に働くのです。

そのため、せっかく苦労してダイエットをしても、「リバウンド」してしまう、ということが起こります。

こういうデータがあります。

※RIZAP株式会社 2019年インターネットでのアンケート結果 調査対象20歳~69歳の男女4230人

この調査によると、

[ダイエット経験者]男性~37.4%

女性~52.2%

[ダイエットが成功したと感じた人]男性~39.5%

女性~33.4%

となっています。

女性の場合、「成功したと感じた人」は、ダイエット経験者のうちの3人に1人程度で、残りの人は「リバウンドした」もしくは「変化がない」という結果です。

ダイエットによって、落とした体重を維持するのは、困難であることが分かると思います。

太りやすい体質になる?

ダイエットをすると、かえって太ってしまう理由の2つ目は、太りやすい体質になってしまうことにあります。

このような事態を招くのが「ヨーヨーダイエット」と呼ばれるものです。

体重が減ったり、リバウンドしてまた体重が増えたりすることを繰り返す状態が、ヨーヨーが上下して動くことに似ているので、こう呼ばれています。

ダイエット➡リバウンドを繰り返すと、やせるどころか、太りやすい体質になるというのです。

先ほど、私たちの体は「飢餓状態」に対抗するための機能が備わっている、とお話しました。

「ダイエット」=「飢餓状態」なので、飢餓状態を何度も繰り返すことで、飢餓に強い体、つまり、エネルギーをため込みやすい体になるのです。

では、エネルギーをため込みやすい体とは、どういう状態なのでしょうか?

これには「代謝」が重要なポイントになります。

私たちが使うエネルギーとは?

「代謝」とは、「新陳代謝」とも呼ばれています。

簡単にいえば、食べ物などの物資を体内に取り込んで、生命を維持するための活動を行う、ということです。

「代謝」にも、いろいろあるのですが、今回重要なのは「エネルギー代謝」です。

ダイエットの成功はすなわち、取り入れたエネルギーより多くのエネルギーを消費することです。

ですから、この「エネルギー」がどのように使われているか、ということは大変重要なことになります。

では私たちが、どんなことにエネルギーを使っているのか、詳しく見ていきましょう。

1. 基礎代謝エネルギー

体温調整や血液の循環、呼吸、排泄、脳・神経活動など、生命を維持するために必要な最低限必要なエネルギー。

この基礎代謝が、1日の総消費エネルギー量の約60%を占めます。

2. 食事のためのエネルギー

食べものを噛むエネルギーと、食べたものを消化・吸収するためのエネルギー。

これは、消費エネルギー量の10%。

3. 運動以外の活動、家事などの日常生活で使うエネルギー

4. 運動によって消費されるエネルギー

この2つを足して、総消費エネルギー量の30%になります。

この4つを合わせて、「代謝活動」と言います。

これらに使われているエネルギー量よりも、摂取するエネルギー量が小さければやせる、ということになります。

確かに、食べる量を減らせば、初めのうちはやせます。

ですが、ダイエットを続けていると、次第にやせにくくなり、リバウンドすると以前より太りやすくなってしまいます。

なぜでしょうか?

基礎代謝が問題?

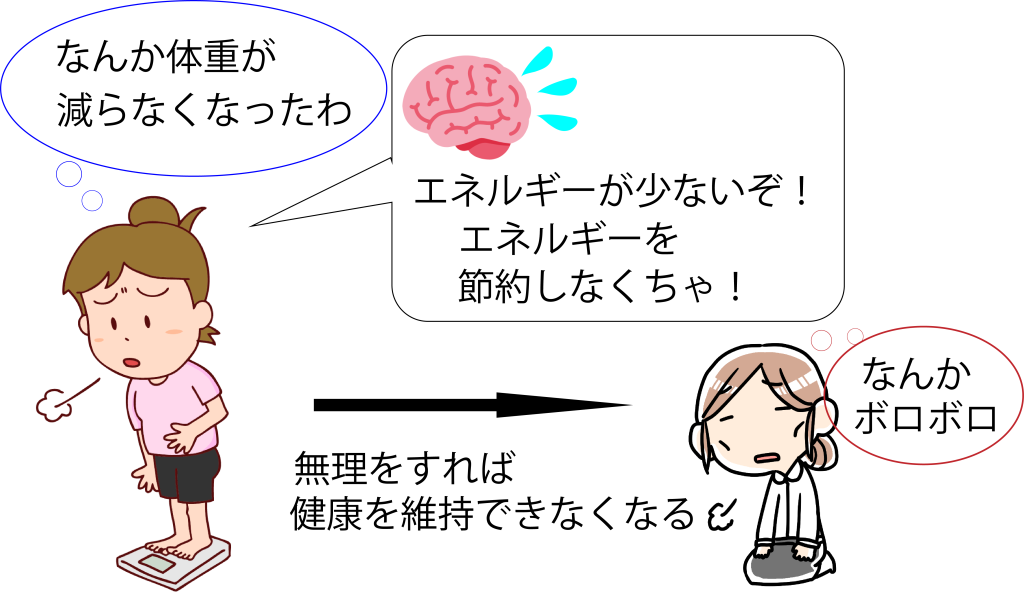

ダイエットによって、体重が減り、さらに栄養が補給されないとなると、脳は「飢餓状態」だと判断します。

すると、脳は代謝活動を低下させて、消費するエネルギー量を減らそうとします。

先の4種類のエネルギーのすべてが低下しますが、中でも大きいのは、消費量の60%を占める「基礎代謝」です。

基礎代謝が低下すると、心拍数の減少、血圧の低下、さらには、理解力・集中力の低下など、脳の働きにも影響することがあります。

健康な状態を保つためのエネルギーが供給されないので、脳は消費エネルギーを抑えて、低レベルで生命を維持しようとするのです。

消費エネルギーが減れば、ダイエットし始めの頃のようにはやせなくなってしまうのです。

筋肉量が減ると?

摂取するエネルギーが減ると、筋肉の量も減ります。

それは、食事の量が足りないと、血糖値が下がるからです。

血糖は、細胞にとって大切なエネルギー源ですから、常に一定の量が必要です。

では、足りない血糖をどう補うのか?

先ほど、インスリンの働きの部分で、余った血糖は、肝臓や筋肉に貯蔵されると、お話しました。

血糖が足りなくなると、貯蔵されているものを使いますが、それでも足りないと、筋肉のタンパク質を分解して、血糖に変えます。

それによって、筋肉量が減るのです。

筋肉が減ると、基礎代謝量も減ってしまいます。

基礎代謝量のうち、骨格筋(身体を動かすための筋肉)で消費されるエネルギーは、結構多いのです。

ですから、筋肉量が減ると、消費されるエネルギーも減ってしまいます。

アスリートは、筋肉量が多いので、基礎代謝量も多く、肥満した人は、筋肉量が少なく、脂肪が多いので、基礎代謝量は少なくなります。

男性より女性の方が基礎代謝量が少ないのは、女性の方が筋肉量が少ないからです。

このように、筋肉量が多い=基礎代謝量が多い、となります。

ダイエットして、筋肉量が減ると、基礎代謝量も減ってしまいます。消費されるエネルギーが減るので、やせにくくなるのです。

エネルギーをため込みやすい体とは、基礎代謝量の低い、エネルギーを消費しにくい体、ということなのです。

脂肪細胞の数が増える?

ダイエットすると、太りやすくなる原因のもう一つは、「脂肪細胞」にあります。

ダイエットして、リバウンドすると、脂肪細胞が増える、というのです。

これも、インスリンの働きのところでお話しました。

「余った血糖は、中性脂肪となり、貯蔵される」と。

「飢餓状態」になった時には、この貯蔵された脂肪が使われることになります。

すると、脂肪細胞の「中身」が減って、脂肪細胞は小さくなります。

ですが、小さくなるだけで、その数は減りません。

つまり、またいつでも脂肪を貯蔵できる状態だ、ということです。

そし、空腹に耐えきれず、リバウンドすると、脂肪が細胞の貯蔵されて、一つ一つの細胞が大きくなります。

それと同時に、貯蔵できる脂肪細胞の数が増える、ということが、最近の研究で指摘されています。

これが、何を意味するのか?

リバウンドすることで、脂肪細胞の数が増えることで、貯蔵できる脂肪の量が増える、ということです。

つまり、エネルギーをため込みやすい体になり、かえって太ってしまう、ということが起こります。

ダイエットが必要な人と必要でない人

以上、ダイエットによって、かえって太ってしまう理由についてお話してきました。

すべてをまとめると以下のようになります。

ダイエットをして、体重を減らすと、本来私たちに備わっている「食欲をコントロールする」機能に不具合が生じ、食欲をコントロールすることができず、リバウンドしてしまう。

ダイエット➡リバウンド を繰り返すことで、エネルギーを消費しにくく、貯め込みやすい体になってしまい、かえって太りやすい「体質」になってしまう。

ですが、先のデータで、3割ほどの人が、ダイエットに成功した、と感じています。

つまり、減らした体重をキープしている人も確かにいる、ということですね。

では、ダイエットに成功する人はどんな人たちなのか?

また、ダイエットは本当に必要なのか?

ということについてお話しします。

ダイエットするのは本来「健康」のため?

RIZAP株式会社の調査によると、ダイエットのしようとした動機を、多い順に並べると以下の通りです。

※該当する理由が複数あるので、合わせて100%にはなりません。

[女性]第1位 健康のため(自発的)38.7%

第2位 ベスト体重から増えたから 37.3%

第3位 洋服を着こなしたいから 26.1%

第4位 医者から勧められたから 12.7%

[男性]第1位 健康のため(自発的)43.7%

第2位 ベスト体重が増えたから 32.8%

第3位 医者に勧められたから 19.4%

第4位 正月太りしたから 13.4%

女性のダイエットの理由は「見た目」を重視しているのに対して、男性の場合は「健康面」を重視している、ということが分かると思います。

欧米では、モデルのように職業柄やせていることが必要な場合を除いては、「健康」に支障がない場合、ほどんとの人はダイエットはしません。

つまり、本来ダイエットする必要がある人というのは、やせなければ不健康である人、もしくは生命の危険がある人ということです。

某番組で「仰天チェンジ」というコーナーがありますね。肥満の人が、ダイエットしてやせることで、人気のコーナーです。

この番組を見れば、お分かりのように、出てくる人は、たいてい日常生活に支障があったり、医者から減量を勧められる人です。

つまり、動機はどうであれ、肥満で不健康な体を、適正体重に戻して「健康体」を取り戻しているのです。

しかも、長期的に、食事の減量や、適切な運動を行うことで、本来あるべき食事の習慣がととのい、体重の減量に成功しています。

もちろん、同じような状況でも、リバウンドする人もいるでしょう。

ですが、成功した人のほどんどは、それが本来正しい体であり、正しい生活習慣なので、先にお話した体の機能の不具合を起こすことなく、体重を維持することができるのです。

太っているとはどういうことか?

肥満により、不健康な体である人が、ダイエットすることには意味があります。

では、肥満でもない人がダイエットする必要あるのでしょうか?

ダイエットする人は、当然自分が「太っている」と思っているはずです。

太っているとはどういうことなのかでしょうか?

初めにそのことについて見ていきましょう。

国際的に用いられている肥満度を表す指数に、BMIがあります。

BMI=体重(㎏)÷身長(m)÷身長(m)

この式によって出された数値によって、肥満度が判定されます。

[日本肥満学会の判定基準]| BMI | 判定 |

|---|---|

| 18.5未満 | 低体重(やせ) |

| 18.5~25未満 | 普通(適正)体重 |

| 25~30未満 | 肥満1度 |

| 30~35未満 | 肥満2度 |

| 35~40未満 | 肥満3度 |

| 40以上 | 肥満4度 |

この基準によると、身長160㎝で、体重55㎏の人はBMI21.4となり、「適正体重」であるといえます。

さらにいえば、身長が160㎝の人の場合、約48㎏~約63㎏の体重であれば、BMIは18.5~25未満となり「適正体重」であるといえます。

基本的に「適正体重」の人は、ダイエットする必要はありません。

無理にやせようとすることで、摂食障害になるなど、「不健康な体」になってしまう危険があります。

ですが近年、太ってもいないのに、やせようとする人が増えています。

それは「やせている=美しい」という「神話」があるからです。

やせている=美しいという「神話」

2018年から「シンデレラ体重」というのが、ネット上で話題になったことを知っている方も多いでしょう。

身長(m)×身長(m)×18

身長160㎝の人なら、その体重は約46㎏ということです。

これをBMIで表すと、18.0になり、適正体重の下限の18.5を下回ることになります。

これでは、体に変調をきたすことになるかもしれません。

「シンデレラ体重」が話題になる背景には、「やせていることが理想像である」、という「神話」が根付いている、と言えます。

実際、日本人女性は太っているのか、というと決してそうではありません。

20~29歳の女性では、BMI18.5未満のやせすぎが20.7%、それに対して、BMI25以上の肥満は8.9%で、むしろ「やせすぎ」の方が問題なのです。(※2019年 国民健康・栄養調査より)

モデルだってやせすぎはNG

今や世界レベルでは、「やせすぎのモデル」は仕事ができないことになっています。

ちょっと簡単に、その実情を見ていきましょう。

2000年代に入ると、ファッションモデルたちが、摂食障害によって死亡する、という事件が相次ぎました。

このような状況のもと、モデルを摂食障害から守ろうとする活動が始まりました。

まず、2006年には、スペインのマドリッド・ファッションウィークで、BMI18以下のモデルのファッションショーへの参加が禁止されました。

2015年には、デンマークで、「デンマークファッション倫理憲章」を制定。大手企業、ファッションブランド、ファッション雑誌など、320社もの企業が、これに賛同し憲章に署名しました。

同年の2015年のフランスでは、やせすぎのモデルを規制する法案が可決。この法案によって、フランスでモデルとして働くには、健康体であることを証明した医師の診断書が必要となりました。

欧米ではこのように、モデルをやせすぎから守るための規制が行われています。

ですが、今だ日本では、欧米ではファッションショーや広告に出られないような、やせすぎたモデルが活躍しています。

また、韓流やK-POPの影響もあり、「やせている=美しい」という神話が、衰えることがありません。

太っていないのにやせたいと思う高校生たち

以上のように、やせていることを求められるモデルですら、世界的には、やせすぎはNGとされています。

「やせている=美しい」という基準が変わりつつあると言えます。

反面、日本では、先ほども言ったように、太ってもいないのにやせようとする人が増えています。

ここからは、その実態について見ていきます。

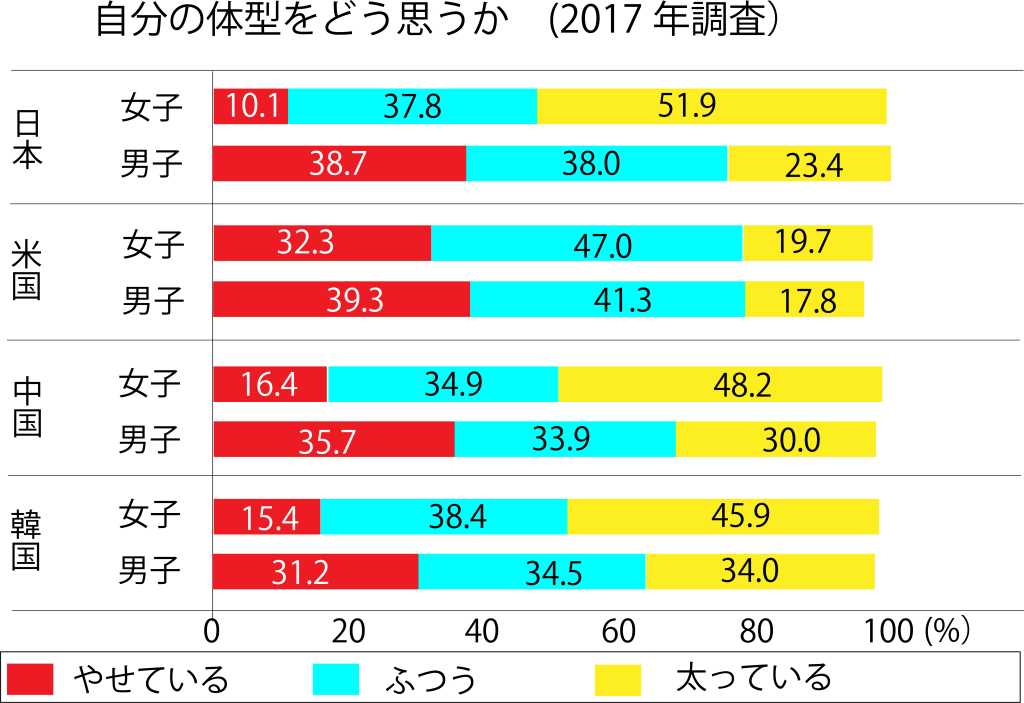

以下は、日本・アメリカ・中国・韓国の4か国の高校生に対する調査です。

「国立青少年教育振興機構」が行ったものです。

この調査で分かるように、「自分は太っている」と感じている日本の女子は50%以上になります。

太っている人が多そうな米国(失礼な物言いかもしれませんが)では、約20%。

「美容大国」と言われる韓国では、46%ほどの女子が「太っている」と感じています。

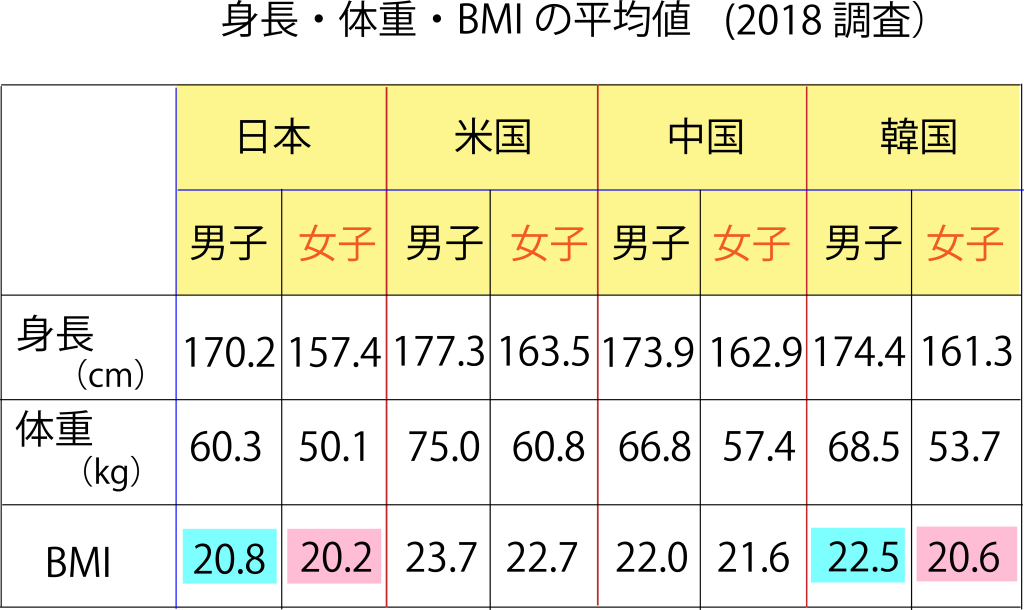

では、日本の女子は、実際太っているのでしょうか?

この表から分かるように、韓国と比べても、男女ともにBMIの値は低くなっています。

決して、日本人は太っているわけではありません。

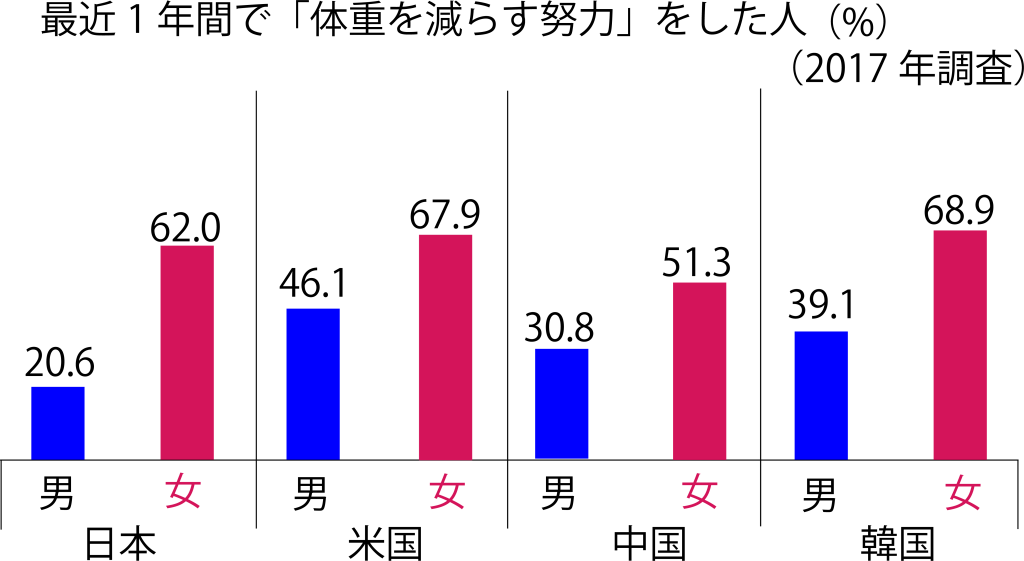

それにもかかわらず、「やせよう」とする人は多いのです。

特に日本の女子を見ると、BMIの値が低いにもかかわらず、「やせようとした人」の割合は、高くなっています。

米国の方が高くなっていますが、BMIの平均値が22.7であることを考慮する必要があります。

以上のように、日本の高校生は、「太ってもいないのに、ダイエットをする」という傾向が強いことが分かります。

「美容大国」韓国の事情

日本だけでなく、韓国でも、BMIが低いにも関わらず、体重を減らそうとする高校生が多い傾向にあります。

体型について、SNSだけでなく、K-POPなど韓国にも強い影響を受けている人は多いことと思います。

そこで、最後に「美容大国」と言われる韓国の「ダイエット事情」についてお話したいと思います。

韓国では、ダイエットだけでなく、「整形」も当たり前のように行われています。

これには、韓国の社会的な事情が関わっているのです。

1960年代から、韓国の経済は急成長を遂げています。それは、一握りの「財閥系企業」に資本が集中し、政府と共に走り続けたからです。

結果、中小企業などが育たず、財閥系企業だけが独占する経済構造になってしまいました。

つまり、この一握りの財閥系企業に就職できるかが、人生にとって大きな課題になります。

大企業に入るためには、当然、いい大学に入らなければならず、そのためには、いい高校へ、さらにさかのぼっていい中学へ、というように、「学歴社会」が激化します。

みんながみんな、塾通いをして、いい成績になってしまったなら、他の人より抜きに出るために他の要素が必要になります。

それが「見た目の良さ」ということです。

このように、「いい会社に入る」「いい生活をする」ためには、「美容整形」や「ダイエット」が必要であった、ということなのです。

ひとつ付け加えると、韓国では、10万人当たりの「自殺者数」が非常に多い国です。

「学歴社会」「美容大国」ということと、自殺の因果関係は、科学的に証明されているわけではありませんが、何らかの関りがある、と考える方が自然ではないでしょうか?

おわりに代えて

先ほども言いましたように、160cmの人なら48㎏~63㎏は「適正体重」です。

これに当てはまっているのに、ダイエットしている人も多いのではないでしょうか?

ですが、これまでお話してきたように、肥満でもない人がダイエットすると、

- 食欲のコントロールできなくなる

- リバウンドしやすい

- 太りやすい体質になってしまう

- 無理なダイエットすると「摂食障害」になる危険が高い

など、「不都合な」ことが起こるのです。

最も問題なのは「摂食障害」になりやすくなることです。

「摂食障害」になる原因のほとんどすべては「ダイエット」にあります。

そして、一度摂食障害になると、治るのが難しく、死亡率も高くなるのです。

それでも、ダイエットをしようとする高校生などが増えていて、現在問題になっています。

肥満はよくありませんが、実は少しくらい太っている方がいいというデータがあるのです。

ここでは、詳しくお話しませんが、やせている人より、少し太っているくらいの方が、「健康体」である、という調査結果があります。

少し太っているほうが、病気になりにくく、長生きなのです。

むしろ、やせているほうが「不健康」になりがちだったり、さらに「自殺者」が多い傾向にあることも調査によって分かっています。

やせて美しくなりたい、と思う気持ちは分かります。

ですが、「不健康」になってまでやせる必要があるでしょうか。

それでも、あなたはダイエットしたいですか?

おしまい

※今回の記事は、この本を参考にさせて頂いています。

さらに詳しく知りたい方は、是非読んでみてください。

コメント